Газета

Мотоблок: ремонтируем самостоятельно

В читательской почте много вопросов, связанных с ремонтом мототехники своими руками.

Остановимся на наиболее часто встречающихся ... Читать подробнее

Последние материалы

11 Октября

2022

Декоративный огород

Красоту на участок могут приносить не только цветы, но и декоративные сорта овощей.

Примером может служить декоративная капуста. Со второй половины лета до поздней осени она украшает не только сельские и дачные огороды, но и городские клумбы. Правда, в качестве овоща она не столь хороша, хотя и вполне съедобна.

Сажать эту капусту слишком рано не стоит: во-первых, летом цветов и без того достаточно, а во-вторых, в летнюю жару она довольно быстро из «розы» превращается в «пагоду» метровой высоты.

Эффектно смотрится и листовая капуста с её кудрявыми листьями. Очень привлекательна и еще одна капуста — савойская, хотя «официальным» декоративным растением она не считается. К тому же её кулинарные достоинства достойны всяческой похвалы, по многим своим качествам она превосходит белокочанную.

Подсолнух занимает не последнее место среди декоративных растений. Первым из декоративных сортов появилось Красное солнышко, а в последние годы в продаже много разных симпатичных пушистиков — «плюшевых мишек» (Медвежонок).

Хорош и завсегдатай деревенского огорода — обычный подсолнух, если вы подберете для него правильный фон и достойную компанию. А в каком-нибудь уголке или у забора желтыми подсолнушками расцветет по осени топинамбур. Это растение абсолютно неприхотливо, а его клубни очень полезны и сохраняются в земле до весны, не теряя своих качеств.

Использовать салат как декоративное растение в последнее время советуют очень часто. Существуют сорта с листьями разнообразной окраски и формы (например, Кучерявец одесский со светло-зелеными крупными листьями, по краям курчавыми).

Не меньше «дизайнерских способностей» и у кудрявой петрушки (сорт Кудрявая Мооскраузе 2 с гофрированными по краям листьями).

Хочется обратить внимание на листовую свеклу мангольд, которая смотрится настолько эффектно, что невозможно отвести взгляд. Это растение вполне достойно роли «солиста» не только на грядке, но и в декоративной композиции.

Наиболее красива красночерешковая свекла, чьи сочные черешки имеют яркий лиловый или малиновый цвет.

Незаурядный вид у серебристочерешкового мангольда. Роскошны и желточерешковые сорта, оранжевые черешки которых заканчиваются зелеными с золотистыми прожилками листьями. Высота растений бывает от 40 до 80 см — в зависимости от сорта и плодородия почвы. Листья могут быть гладкими, пузырчатыми, волнистыми, средних и крупных размеров, с узкими и широкими черешками. Используя различные сорта, можно создать композицию, которая будет украшать участок до поздней осени.

Мангольд

Кстати, мангольд — очень полезный овощ. Листья его богаты минеральными солями железа, калия, натрия, магния, йода, фосфора, белками и сахарами. В листьях и черешках содержатся также витамины С, В1, В2, РР, пантотеновая кислота. Так что в этом случае красота и польза — уж точно «в одном флаконе»!

Читать далее

11 Октября

2022

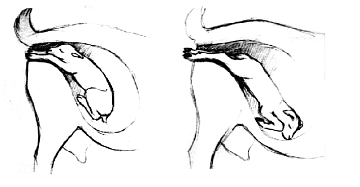

Роды у коз

Световой день прибавился, в жизни природы и обитателей домашней фермы происходят перемены. Многие хозяева уже в ожидании прибавления в козьем семействе.

Беременность у коз длится 5 месяцев, а точнее — 150 дней от момента покрытия. Коза может родить как на 10 дней раньше, так и на 10 дней позже предполагаемого срока — это нормально.

Не лишним будет напомнить признаки приближающихся родов.

Недели за 3 потихоньку начинает наливаться вымя. Петля под хвостом и кожа вокруг нее разглаживаются, набухают, исчезают складочки. Расслабляются связки на крестце около хвоста.

За пару дней до родов

Вымя резко округляется, становится плотным.

При надавливании на сосок течет молозиво.

Живот немного опускается.

Петля и всё подхвостье становятся рыхлыми, особенно набухшими.

Коза много лежит.

В день родов

Кожа вокруг петли розовеет.

Коза отказывается от еды и воды, не выходит гулять, беспокоится, не находит себе места, копает подстилку, может подавать голос, стоит прислушиваясь, часто оборачиваясь назад.

Дыхание учащается, становится таким, как после пробежки.

Роды

Если все вышеуказанные признаки налицо, то надо готовить место для родов: перевести козу в отдельное помещение, если она до этого стояла с другими козами; постелить свежую подстилку; подготовить чистую ткань для обтирания и емкость (ящик или коробку) для козлят, в которую можно положить малышей обсыхать.

Непосредственно перед родами отходит плотная вязкая слизь. Обычно она свисает длинным толстым жгутом.

Сами схватки у козы почти незаметны и могут продолжаться в течение нескольких часов. Затем следуют потуги, и становится хорошо видно, как коза тужится, напрягаясь всем телом. В этот момент козленок продвигается по родовым путям к выходу. В норме этот период непродолжительный и занимает не более 15 минут. Первыми показываются копытца, затем носик, лежащий на них, и самое трудное — головка. После её появления (обычно 1–2 потуги) весь козлёнок уже снаружи. После рождения коза начинает его активно облизывать.

Если роды идут без проблем, самое главное — не вмешиваться.

Нужно только поскорее снять пленку и слизь с мордочки козленка, чтобы освободить носик. Если плодный пузырь не порвался сам, порвите его, а жидкость неплохо бы собрать в кастрюльку и выпоить козе — она содержит массу питательных веществ и полезных гормонов. Дальше надо вытереть козленка, помассировать его грудку, чтобы стимулировать дыхание. Пуповина обычно рвется сама, если же этого не произошло, разорвите её вручную или отрежьте чистыми ножницами в 10 см от животика козленка. Отнесите малыша в тепло и, если козлят более одного, ожидайте следующего. После непродолжительного отдыха у козы снова начнутся потуги, и скоро появится следующий малыш.

В норме перерыв между родами козлят составляет не более 30 минут.

Когда все козлята родятся, начнет выходить послед. Редко он выходит весь сразу, чаще постепенно, свисая в виде длинной мясистой плети, где будут видны жилки, пузырьки с оставшейся амниотической жидкостью.

Нельзя тянуть за послед! Это может вызвать кровотечение.

Лучше завяжите его узлом, чтобы не волочился по земле. Послед может отходить самостоятельно

в течение 6 часов. Нужно следить за этим процессом, чтобы не дать козе съесть его — иначе он спровоцирует серьезное нарушение пищеварения. Когда родятся все козлята, вымя моют и сразу впервые доят козу. Чем быстрее малыши получат порцию молозива, тем лучше для их здоровья. Только подогрейте его до +38…+40 градусов на водяной бане. А козе неплохо дать подслащенную теплую воду (2 ст. ложки сахара на ведро воды) и веник.

Первые дни после родов козу сажают на строгую диету — без зерновых и овощей, дают только качественное сено, веники и воду. Потом постепенно вводят питательный рацион.

Помощь при осложнениях

При тяжелых родах рекомендуем вызвать ветеринара или получить срочную консультацию по телефону. В экстренных ситуациях можно помочь животному и самостоятельно.

Перечень лекарств и вещей, которые могут понадобиться при сложных родах:

ведро чистой теплой воды;

мыло антибактериальное;

подсолнечное масло или отвар льняного семени;

шприцы двухкубовые;

синтетическая веревочка;

медикаменты (окситоцин, но-шпа в ампулах, мазь «Левомеколь»).

Проблема № 1

Ножки козленка показались, но долго не рождается головка. При этом потуги у козы слабые или совсем прекратились. Возможно, это слабая родовая деятельность, у козы не хватает сил вытолкнуть козленка. В таком случае помочь можно, даже если козленочек снова весь спрятался. Нужно вымыть руку, смазать её левомеколем или растительным маслом и немного залезть внутрь. Внутрь родовых путей впрысните масло или отвар льняного семени. Козленок обычно где-то очень близко к выходу, и пальцами можно нащупать копытца. Если они подушечками вниз — козленок идет передом, чуть дальше на них должна быть мордочка; если подушечки вверх — это задние ножки, что тоже нормально. Нужно постараться пальцами крепко ухватить ножки и мягко, медленно, но уверенно потянуть козленка к выходу. Делать всё нужно осторожно, на руках не должно быть маникюра и колец. Вмешательство может вызвать беспокойство козы и ответные потуги, во время которых и нужно плавно вытянуть козленка.

Проблема № 2

Потуги очень сильные, коза кричит от боли, но у козленка показываются только ноги и мордочка, а головка никак не проходит. Причина — слишком крупный козленок. Нужно помочь козе, потянув козленка за ноги (медленно, но достаточно сильно). Кожу вокруг отверстия при этом лучше придерживать пальцами, чтобы избежать разрыва. Убедитесь, что головка идет правильно (носик поверх лапок), и только тогда тяните. В этой ситуации может помочь впрыскивание отвара льняного семени или подсолнечного масла. Если долгое время головка так и не проходит, хотя расположена правильно, нужно постараться протолкнуть козленка немного вглубь (НЕЛЬЗЯ толкать во время потуги!) и накинуть ему на шею веревочную петлю. Теперь важно тянуть сильно и за веревочку, и за ножки. Другого выхода нет!

Проблема № 3

Потуги у козы очень сильные, но уже в течение часа никто из родовых путей не показывается. Чтобы разобраться, нужно прощупать изнутри. Руку предварительно помыть и смазать. Если внутри козленка не нащупали, первое, что нужно сделать, — проверить, открылась ли шейка матки. Если отверстие маловато, т. е. помещается всего 3 пальца, можно помассировать шейку матки, аккуратно и нежно раздвигая её пальцами, увеличивая проход, стимулируя её к раскрытию. Если же это не помогает или шейка закрыта очень плотно, то ничего не остается, как сделать козе укол но-шпы (1 кубик внутримышечно, или же вместо но-шпы выпоить козе 100 г водки), чтобы успокоить потуги и дать козе отдохнуть. Таким образом, периодически (через 1 или 2 часа) вводя но-шпу, тянуть время до приезда ветеринара. Часто такое явление сопровождается выворачиванием наружу стенок влагалища.

Также коза не может разродиться, когда козленок идет в неправильном положении. Он не может выйти из матки, если находится в отверстии спинкой или боком, а иногда пытаются выйти одновременно два козленка. Малыш может застрять, если идет головой, а передние ноги подогнуты, или голова завернута на бок, если первым идет хвост, а задние ноги прижаты к животу (и прочие неправильные варианты).

Главная задача — придать козленку правильное положение!

Если он находится еще в матке, попробуйте протолкнуть малыша назад, но делайте это очень осторожно и только в перерывах между потугами(!), чтобы не травмировать козу. Когда придадите козленку правильное положение, легко тяните его наружу. Главное — сохранять спокойствие, рассудительность и ориентироваться по ситуации.

Проблема № 4

Родовая деятельность началась уже давно (например, сутки назад), но потуг совсем нет или очень слабые. Нужно проверить, открылась ли шейка матки. Если открылась (в нее свободно проходит кисть руки), то есть 2 способа помочь: вытащить козлят вручную, следя за правильным их положением, или сделать укол окситоцина (1 кубик внутримышечно). Окситоцин — сильное средство, стимулирующее родовую деятельность, применять его нужно крайне осторожно, только убедившись, что шейка матки полностью раскрыта и никто из козлят не застрял. Иначе может быть разрыв матки и смерть козы от кровопотери!

Если возможно, лучше вытащить козлят вручную.

Но вот всё самое трудное позади: козлята спасены, коза отдыхает. Но не забудьте проследить за отхождением последа!

Проблема № 5

Долго не отходит послед (более 6 часов). Здесь смело можно применять окситоцин. Если в течение часа после первого укола ситуация не изменилась, уколите еще раз, а при необходимости через час еще раз. После тяжелых родов обязательно нужно показать козу ветеринару. Первое время коза будет плохо себя чувствовать, плохо есть и мало доить, но со временем при правильном уходе она окрепнет. Понаблюдайте за послеродовыми выделениями — в норме они похожи на слизь и темную бурую кровь. Они могут продолжаться 3 недели. Если выделения плохо пахнут (тухлятиной) и серого цвета или, наоборот, выглядят как свежая алая кровь — срочно вызывайте ветеринара.

Козы такие же живые существа, и у них бывают трудности, важно им вовремя и правильно помочь.

Материал подготовила козовод-практик Анна Владимировна Третьякова.

Читать далее

26 Сентября

2022

Болезни растений

В результате заболеваний у растений нарушаются физиологические процессы, что приводит к замедлению роста, отмиранию отдельных частей и органов и даже к гибели всего растения. У больных растений резко снижаются урожайность и качество урожая. Инфекционные болезни вызываются микроорганизмами — грибами, бактериями, вирусами.

Возбудителями грибных болезней являются грибы — низшие растения, лишенные хлорофилла. Они питаются с помощью грибницы (тонкие нити, пронизывающие ткани). На грибнице образуются споры. При попадании на растение они прорастают, проникая в ткани или оставаясь на поверхности растений. Внешне признаки заболевания проявляются в виде различных налетов, пятен, загнивания тканей. Грибная инфекция может распространяться с семенным материалом, ветром, каплями воды, насекомыми. Сохраняется в почве, на растительных остатках или в семенном материале.

Альтернариоз

Альтернариоз (черная пятнистость, ранняя сухая пятнистость) — это грибное заболевание, распространено повсеместно, но наибольший ущерб наносит южным регионам. Поражает картофель, капусту, брюкву, редис, редьку, репу, огурец, морковь, петрушку, сельдерей, пастернак, укроп и др.

Заболевание проявляется на листьях в виде округлых крупных коричневых, черных или черно-зеленых пятен, позднее они увеличиваются, покрываясь черным налетом, состоящим из спор гриба — возбудителя болезни. Лист отмирает, на плодах заметны вдавленные округлые пятна, темные у основания плодов, на их верхушках и в местах растрескивания.

Особенно опасно заболевание на семенных растениях. На стручках и стеблях образуются черные пятна. Кончики молодых стручков темнеют и покрываются сажистым налетом. Через стручки гриб проникает на семена. Зараженные семена становятся щуплыми, теряют всхожесть. Заражение может продолжаться при просушке семенников.

При хранении семян в условиях повышенной влажности гриб продолжает развиваться на семенах и снижает их всхожесть.

Болезнь быстро распространяется в жаркую дождливую погоду. Источники заражения — растительные остатки, почва, маточники, семена, клубни.

Бороться с альтернариозом следует методично и тщательно. Применять опрыскивание 1%-м раствором бордоской жидкости. Перед дозированием — прогревание семенников в течение суток при +55° С, затем температуру снижают до +25…+30° С, семена помещают на открытом воздухе или под навесом при хорошем проветривании. Можно семена прогревать на солнце 2–4 суток, рассыпая их слоем толщиной 2 см, или обработать настоем чеснока (25 г чеснока на 100 мл воды), оставляя семена в закрытой банке на 1 час, затем семена промыть и просушить. Больные растения и послеуборочные остатки уничтожать.

Соблюдать севооборот, режимы хранения маточников, клубней картофеля, а также овощей. Грунт и теплицы термически обеззараживать, поддерживать в них оптимальную температуру и влажность.

Фитофтороз

Фитофтороз поражает картофель, томаты и др. пасленовые. Фитофтороз считается самым распространенным и опасным заболеванием, которое иногда может полностью уничтожать урожай картофеля и томатов.

Развитию фитофтороза благоприятствуют избыточная влага, обильные росы, туманы, пониженная температура ночью и повышенная днем, а также загущенные посадки томатов, вблизи картофеля и в пониженных местах.

Распространение и вредоносность инфекции зависят от метеоусловий года. Перед появлением фитофтороза и последующими вспышками болезни обычно выпадают дожди или обильные росы при среднесуточной температуре воздуха +17…+22° С, в ночное время снижающейся до +10° С. При наступлении сухой и жаркой погоды развитие болезни замедляется. Передается возбудитель болезни с дождями, поливной водой, ветром. Источником инфекции являются растительные остатки: картофельная ботва и клубни, зараженные и оставленные на участке, посадочный материал, ботва и плоды томатов.

Фитофтороз на томатах

При заболевании фитофторозом картофеля сначала на листьях нижнего яруса, а затем на всех остальных появляются отдельные бурые мокнущие пятна, при сильном поражении пятна сливаются, листья буреют и засыхают. На нижней стороне листьев иногда появляется белый налет. Поверхность клубней картофеля покрывается твердыми буровато-сероватыми образованиями, вдавленными внутрь. На разрезе клубня видна ржавобурая губчатая ткань пораженного участка. Развиваются мокрые и сухие гнили. Заражение клубней происходит от ботвы через дождевую воду и во время уборки урожая. Иногда заболевание проявляется не сразу, а лишь через 2–3 недели после уборки.

Болезнь распространяется молниеносно! Заложенный на хранение картофель с больными клубнями может погибнуть в короткий срок.

При массовом поражении растений всю ботву перед выкопкой следует опрыскать медным купоросом (20 г на 10 л воды), а затем скосить ботву и убрать за пределы участка. Её лучше сжечь, в компосты закладывать не следует, т. к. споры гриба сохраняются.

Профилактикой фитофтороза служат соблюдение севооборота; посев сидеральных культур — горчицы, рапса, овса, озимой ржи (можно оставить до весны, а другие сидераты заделать с осени); возвращение на прежнее место картофеля через 4–5 лет. После уборки семенные клубни надо оставить на участке или под навесом для озеленения на 10–15 дней.

Озелененный картофель лучше хранится, т. к. соланин, образовавшийся на свету, препятствует размножению грибов.

Хранить картофель правильно при температуре не выше +3° С и влажности воздуха 80 %.Весной картофель за 35–40 дней до посадки вынуть из мест хранения и разместить при положительной температуре и в светлом помещении. Процесс проращивания иногда называют яровизацией.

При приобретении семенного картофеля на рынке его надо вымыть, что позволит снизить заболеваемость. Перед посадкой клубни опрыснуть микроэлементами (в 10 л воды растворить 2 г медного купороса, 10 г марганцовки и 10 г борной кислоты). На 100 кг клубней достаточно 2 л раствора. После обработки раствором клубни можно опудрить древесной золой (0,5–1 кг на 50 кг клубней). Хорошо помогает обработка различными стимуляторами роста.

Химические меры борьбы с фитофторозом также дают ощутимые результаты. В фазу всходов применять некорневую подкормку раствором медного купороса (2 г) с добавлением аммиачной селитры (5 г), водной вытяжки суперфосфата (40 г) и калийной селитры (10 г) на 10 л воды. В период от бутонизации и до увеличения картофеля проводить опрыскивание 1%-м раствором бордоской жидкости (50 г медного купороса и 50 г извести на 10 л воды). Можно применять в соответствии с инструкцией хлорокись меди, «Оксихом», «Бронэкс» и др. В настоящее время широко применяются и народные рецепты: трехкратное опрыскивание раствором обрата (2 л на 10 л воды) с добавлением 10 капель йода.

Научный консультант — Владимир Григорьевич Бусоргин, кандидат с.-х. наук, профессор.

Читать далее

24 Сентября

2022

Рассада овощных культур

В феврале одно из основных занятий — рассада овощных культур. Полезно заранее освежить знания о болезнях растений, ведь профилактикой надо заниматься до посадки.

Зачем вода рассаде?

Рассада — молодое растение, выращенное при загущенном посеве в защищенном или открытом грунте и предназначенное для посадки на постоянное место. Растения содержат 75–95% воды. При недостатке воды растения увядают — ведь именно с помощью воды внутри растения происходит транспортировка питательных элементов. Переувлажнение тоже нежелательно, т. к. вода заполняет почвенные капилляры, вытесняет из них воздух и в результате ухудшается снабжение корней кислородом. Корни, которые задыхаются от недостатка кислорода, хуже всасывают воду, хуже поглощают растворенные в ней питательные вещества.

Длительное или постоянное переувлажнение ослабляет сеянцы и провоцирует развитие корневых гнилей. Не менее вредоносна излишняя сухость почвы. Чем суше грунт, тем частицы почвы всё прочнее удерживают воду, концентрация солей в почвенном растворе увеличивается. При этом фотосинтез снижается, а потом и совсем прекращается. Недостаток влаги тормозит фотосинтез и рост растений.

Правила полива рассады

Полив рассады будет зависеть от состава грунта (он должен быть рыхлым, пористым, влагоемким и иметь высокую водопроницаемость), влажности воздуха, освещенности и температуры днем и ночью.

Грунт по степени влажности бывает:

мокрый (при сжатии в руке капает вода);

влажный (при сжатии в руке вода не скапывает, но по ощущению он заметно отдает прохладой);

сырой (слегка отдает прохладой);

сухой (рука не ощущает прохлады).

Грунт, на котором растут сеянцы, должен быть сырым и влажным.

Бороться с вытягиванием рассады нужно не сокращением полива, а путем увеличения освещенности и понижения температуры.

Полив и микроклимат

Степень насыщения воздуха водяным паром существенно влияет на рост и здоровье рассады. Влажность воздуха — один из важнейших факторов (наряду со светом и температурой), которые влияют на благоприятный для рассады микроклимат помещения.

Чем суше воздух, тем больше влаги испаряется с поверхности грунта и тем выше испарение влаги листочками. И наоборот, чем больше влажность воздуха, тем меньше скорость испарения влаги с грунта и с листьев.

Оптимальная влажность воздуха для сеянцев и рассады всех овощных культур находится в интервале от 60 до 80% относительной влажности. Перец и баклажан предпочитают более сухой воздух (относительная влажность 60–65%), а огурец, кабачок и цветная капуста более влажный (относительная влажность 70-80%). Для всех остальных культур оптимальной можно считать 70%-ю относительную влажность.

В помещениях с центральным отоплением относительная влажность воздуха обычно составляет 25–30%. Такая сухость воздуха — стресс для рассады, т. к. ухудшается качество грунта, усиливается испарение влаги с поверхности (что ведет к засолению верхнего слоя грунта), а засоленность провоцирует болезни сеянцев.

Увеличить влажность воздуха можно таким образом: на полу около батареи поставить удлиненную емкость (длинный вазон) и наполнить водой (если имеются дренажные отверстия, то внутрь положить полиэтиленовую пленку). Намочить рыхлую толстую ткань и одним концом опустить её в вазон, а другим накрыть батарею. Влага будет подниматься и испаряться. При этом в помещении повышается влажность и снижается температура.

Понижение температуры на 1 градус ведет к увеличению влажности воздуха на 6 %.

Повысить влажность вокруг растений можно с помощью поддонов. На дно поддонов кладут мелкую гальку, керамзит или др. В поддоны наливают воду, а поверх дренажа ставят контейнеры или ящики с рассадой. Ящики и контейнеры не должны полностью закрывать поддон. Необходимо контролировать ежедневно наличие воды в поддоне.

Поливать рассаду следует по мере снижения влажности грунта, причем каждый полив должен быть промачивающим, чтобы жидкость вытекала из контейнера или ящика.

Читать далее

24 Сентября

2022

Почему образуются «волчки» на плодовых деревьях

Почему образуются «волчки» на плодовых деревьях? Этот вопрос часто встречается в письмах наших читателей.

«Волчки» (жировые побеги) вырастают на более толстых сучьях деревьев. Возникают они обычно из спящих почек в период старения деревьев. Появляются иногда в местах около поврежденной части коры, вырастают вокруг большой раны после срезки ветви, так как к месту заживания раны бывает наибольший приток питательных веществ.

"Волчки" на сливе

«Волчки» растут, как правило, вертикально и буйно. В хорошо сформированной кроне «волчки» обычно удаляют, а на состарившихся деревьях с разреженной после обрезки кроной их используют для пополнения недостатка ветвей или замены некоторых из них.

Оставляют «волчки» в свободных, не заполненных ветвями частях кроны для формирования из них ветвей после укорачивания. Из нескольких близко растущих «волчков» оставляют один, лучше развитый, остальные удаляют.

Формирование ветви из «волчков» проводят по правилам формирования молодых деревьев: укорачивают примерно на 1/3 длины над удобно расположенной почкой или над одним из боковых ответвлений, удаляют затеняющие и внутрь растущие побеги.

Для формирования ветвей следует выбирать «волчки» в незагущенных частях кроны и растущие в направлении к периферии кроны, а не внутрь.

По мере омолаживания кроны за счет «волчков» отмирающие ветви удаляют.

Научный консультант — Ирина Викторовна Курьянова, канд. с.-х. наук.

Читать далее

24 Сентября

2022

Виноград, или род растений семейства виноградовых

Всё больше садоводов-любителей занимаются выращиванием винограда. Обращаем внимание на правильный выбор сорта в зависимости от региона произрастания.

Виды винограда делят на 3 группы: европейско-азиатская; американская; восточноазиатская.

В европейско-азиатскую группу входит виноград культурный, давший огромное количество культурных сортов. В американскую группу входят виды винограда, которые широко используются в качестве подвоя и для создания сортов, устойчивых к болезням и вредителям. Североамериканские сорта винограда имеют характерный земляничный аромат (Изабельный, Лисий). Виды винограда, входящие в восточноазиатскую группу, на сегодняшний день мало изучены. Наиболее известный и распространенный из них — амурский виноград.

Сорта культурного винограда по свойствам ягод, по использованию получаемой из них продукции бывают столовые, технические, бессемянные, универсальные.

Столовые сорта — для потребления в свежем виде, это сорта с крупными ягодами и гроздьями, привлекательного вида и очень высоких вкусовых качеств.

Технические сорта — для приготовления вина и соков. Это сорта с высоким процентом сока в ягоде (75–85% от массы ягоды), высокой урожайностью; ягоды и грозди небольшие.

Бессемянные сорта — для потребления в свежем виде и получения сушеной продукции.

Универсальные сорта — для потребления в свежем виде и для переработки; грозди и ягоды средние; имеют достаточно сочную мякоть.

По сроку созревания ягод сорта винограда делят на ранние (105–125 дней), средние (125–135 дней), поздние (135–140 дней и более).

По вкусу сорта винограда делят на 4 группы:

обыкновенный вкус представляет собой сочетание сладости и кислоты в различных соотношениях, без отличительных особенностей;

мускатный вкус (во вкусе и аромате выражен мускатный оттенок);

пасленовый вкус (имеется травянистый привкус, напоминающий вкус ягод паслена);

изабельный вкус (ощущается характерный привкус, напоминающий земляничный, ананасный или черносмородиновый).

Сорта с изабельным привкусом чаще всего имеют слизистую мякоть.

В настоящее время в мире насчитывается более 8 тысяч сортов винограда.

Побеги винограда называются виноградной лозой. Семя винограда в первый год после прорастания дает небольшой побег. На следующий год из почек в пазухе листьев вырастают удлиненные, хорошо развитые побеги, на следующий год каждая почка этого побега дает более хилые побеги, которые к осени замирают до нижней почки (от побега остается только одно нижнее междоузлие — укороченный побег). Единственная почка укороченного побега дает мощные удлиненные побеги, которые в свою очередь приносят укороченные побеги. Удлиненные побеги цветут и плодоносят, а укороченные нет. В культуре, благодаря короткой подрезке винограда, чередование укороченных и удлиненных побегов незаметно, растение цветет и плодоносит каждый год. Плоды винограда — шаровидные или яйцевидные ягоды, собранные в грозди. Окраска ягод бывает желтая, зеленоватая, темно-синяя, фиолетовая, черная.

Виноград культурный — многолетняя кустарниковая лиана, растет в умеренных и субтропических регионах, широко культивируется во многих странах всех континентов. Он влаголюбив, не устойчив к морозам, поражается филлоксерой. В диком виде виноград культурный неизвестен. Опыляется ветром, насекомыми, самоопыляющееся растение (т. к. преобладают обоеполые цветки). На юге длина лианы достигает 30–40 м, в средней полосе России до 1,5–3 м. Лиана прикрепляется с помощью усиков, которые обвивают опоры. Кора на старых стволах коричневая, глубокобороздчатая, с отделяющейся коркой, на молодых — желтоватая или красноватая. Листья очередные, трех- или пятилопастные.

Амурский виноград — деревянистая лиана, произрастает в лесах Приамурья, Приморья, Китая, Кореи. Выносит зимние температуры до -45º С. Длина лианы до 15–18 м. Кора темная, шелушащаяся продольными полосами на старых побегах. Ягоды шаровидные черные, фиолетовые, от очень кислых до сладких, диаметром до 12 мм, с толстой кожицей, созревают в конце сентября. Листья осенью приобретают яркие тона — красные, желтые, оранжевые, коричневые.

Амурский виноград подходит для вертикального озеленения.

Амурский виноград влаголюбив, светолюбив, предпочитает рыхлые почвы, сравнительно устойчив к грибным болезням (милдью), неустойчив к филлоксере. Молодые сочные побеги и листья винограда пригодны для приготовления салата, зеленых щей и кваса. Амурский виноград используется в качестве зимостойких подвоев в северных районах виноградарства.

Виноград — один из ценнейших диетических продуктов питания. Фруктоза усваивается организмом человека без участия поджелудочной железы, это имеет значение в профилактике диабета.

Еще в античный период в медицине появилось направление лечения виноградом — ампелотерапия.

На текущий год в Государственный реестр селекционных достижений включены следующие сорта винограда.

Сорта столовые

Для Северо-Кавказского региона раннеспелые сорта — Авгамия, Августин, Анапский ранний, Аркадия, Баклановский, Бригантина, Восторг, Жемчуг саба, Зоревой, Кавказский ранний, Кардинал, Кардинал анапский, Каспаровский, Кодрянка, Ларни мускатная, Лоза горянки, Московский черный, Муромец, Мускат янтарный, Надежда азос, Новоукраинский ранний, Особый, Ранний магарача, Фантазия, Фрумоаса албэ, Шасла белая, Шасла мускатная, Шасла розовая; среднеспелые — Аг изюм, Аг изюм урожайный, Агат донской, Вензе, Декабрьский, Десертный, Карабурну, Карамол, Кишмиш лучистый, Ляна, Маринка, Мускат гамбургский, Мускат дербентский, Мускат транспортабельный, Одесский сувенир, Оригинал, Осенний черный, Русмол, Сенсо, Страшенский, Хатми, Хатми урожайный, Хрустящий, Эллада, Юбилей ТСХА; позднеспелые — Агадаи, Дольчатый, Италия, Молдова, Прикубанский.

Для Центрально-Черноземного региона раннеспелые сорта — Коринка русская, Краса севера, Нептун, Русский янтарь.

Для Нижневолжского региона раннеспелые сорта — Восторг, Жемчуг саба, Зоревой, Карамол, Кардинал, Кодрянка, Московский, Муромец, Особый, Ранний магарача, Фрумоаса албэ, Шасла белая, Шасла мускатная, Шасла розовая; среднеспелые — Аг изюм, Карабурну, Кишмиш лучистый, Сенсо, Юбилей ТСХА; позднеспелый сорт — Молдова.

Для Уральского региона раннеспелые сорта — Агат донской, Кодрянка, Муромец.

Для РФ раннеспелые сорта — Александр, Алешенькин дар, Аннушка, Башкирский, Белый ранний, Карагай, Лунный, Любава, Мадлен ананасный, Мускат московский, Памяти Стреляевой, Первенец Скуиня, Юбилейный; среднеспелый сорт — Победитель.

Сорта технические

Для Северо-Кавказского региона раннеспелые сорта — Августа, Алиготе, Бархатный, Бианка, Гечеи заматош, Екатеринодарский, Ильичевский ранний, Кристалл, Мускат белый, Пино белый, Пино серый, Пино черный, Платовский, Подарок магарача, Ркацители магарача, Сибирьковый, Сильванер; среднеспелые — Анапский устойчивый, Антей магарачский, Асыл кара, Брускам, Варюшкин, Виорика, Выдвиженец, Гранатовый, Данко, Денисовский,Каберне северный, Каберне совиньон, Каберне фран, Красностоп азос, Красностоп золотовский, Крымчанин, Лакхедьи мезеш, Левокумский, Матраса, Мерло, Мюллер тургау, Первенец магарача, Плечистик, Рислинг азос, Рислинг рейнский, Рисус, Ритон, Рубиновый магарача, Саперави северный, Слава дербента, Совиньон белый, Станичный, Сепняк, Траминер розовый, Цветочный, Цимлянский черный, Цитронный магарача, Шардоне; позднеспелые — Алый терский, Грушевский белый, Достойный, Дунавски лазур, Каберне азос, Клерет белый, Кубанец, Мускат аксайский, Мускат одесский, Муване кахетинский, Оницканский белый, Ркацители, Рубин голодриги, Саперави, Тавквери магарача.

Для Центрально-Черноземного региона раннеспелый сорт — Бианка.

Для Нижневолжского региона раннеспелые сорта — Алиготе, Кристалл, Мускат белый, Подарок магарача; среднеспелые — Асыл кара, Каберне северный, Каберне совиньон, Саперави северный; позднеспелые — Ркацители, Саперави.

Для Российской Федерации раннеспелые сорта — Ермак, Зеленолугский рубин, Маныч, Рябинский, Стременной; среднеспелые — Алиевский, Андреевский, Рубин азос.

Сорта универсальные

Для Северо-Кавказского региона раннеспелые сорта — Дружба, Мускат венгерский, Фиолетовый ранний; среднеспелые — Галан, Гюляби урожайный, Дойна, Зала дендь, Нарма; позднеспелые — Гюляби дагестанский, Пухляковский.

Для Нижневолжского региона раннеспелые сорта — Мускат венгерский, Фиолетовый ранний; среднеспелый сорт — Галан; позднеспелый сорт — Пухляковский.

Для РФ раннеспелые сорта — Аромат лета, Катыр, Мечта Скуиня, Московский белый, Московский дачный, Московский устойчивый, Память Домбковской, Подарок ТСХА, Скунгуб 2, Скунгуб 6, Юбилей Скуиня.

Читать далее

24 Сентября

2022

Зимний сад

Наши читатели продолжают делиться своим опытом. В своем письме наша постоянная читательница Тамара Воронцова подробно рассказывает о тех садоводческих делах, которые важно сделать зимой, до начала активного сезона.

Хорошо, если почва в саду подморожена и снегом укрыта. Бесснежье — что простуда для человека, очень вредно для плодовых деревьев. Нужна срочная помощь: обвяжите штамбы и скелетные ветви капроновым материалом, лапником или бумагой в несколько слоев — и от мышей защитите, и от солнечного ожога весной спасете. Приствольные круги замульчируйте сухим торфом или перепревшим навозом.

Корни плодовых деревьев погибают уже при температуре -10…-12 градусов.

Если же лег снег настоящим слоем, присыпьте его к стволам плодовых деревьев, к ягодным кустам и утрамбуйте. Эту операцию повторите несколько раз. Через плотный слой снега грызуны, проголодавшись за зиму, не доберутся до коры. Кстати, мыши не переносят запахи таких «дурманящих» средств, как деготь, нафталин, креолин (им сдабривают торфяную крошку или золу), мята.

Там, где ветер особенно сильно сдувает снег, надо на его пути поставить какие-либо преграды — разложить ветки, поставить решетки, щиты, нарезать снежные валы. Чем больше снега накоплено в саду, тем саду лучше, безопаснее.

Если не успели осенью заготовить черенки плодовых деревьев и ягодных кустарников, то можно это сделать в неморозные дни любого зимнего месяца. Нарезанные черенки свяжите в пучки, сверху защитите еловыми веточками или куском рубероида, толя и заройте в снег. Чтобы не потерять, поставьте рядом маячок.

Как правило, птицы обживают сад надолго и добросовестно ведут свое полезное дело, собирая вредных насекомых, отложенные яйца и прожорливых гусениц. Зимой птичкам голодно и холодно, поэтому помогайте им в лихую пору. Развесьте на ветвях кормушки с разнообразным кормом: у птиц свои вкусы, поэтому в кормушках должен быть разнообразный корм — подсолнечные семечки, пшено, конопляные зерна, измельченные арбузные семечки, зерновые отходы, хлебные крошки, семена репейника, сорных трав.

Очень порадуются пичуги, если разложить или развесить кусочки несоленого сала и кости с остатками мяса. «Жирные» калории лучше всего помогут птицам перенести самые крепкие морозы. В студеное время хорошее укрытие для птиц — домики, которые легко сделать самому. Сгодится любой ящичек с отверстием, но без щелей, чтобы спрятаться от лютых метелей. За простенькую «столовую» и скромное жилье птицы обязательно отблагодарят, усиленно очищая сад от всяческих паразитов.

Комментарии научного консультанта Ирины Викторовны Курьяновой, канд. с.-х. наук.

Хорошо, что наши читатели-садоводы делятся своими советами о делах в саду в связи с погодными условиями зимой.

Стоит напомнить, что после сильных снегопадов с помощью длинных шестов надо обязательно стряхивать снег с ветвей, т. к. под тяжестью снега они могут обломиться.

При значительном понижении температуры (ниже -25° С) спасти гряды с земляникой, кусты малины и пр. может только толстое снежное «одеяло».

Осматривайте ветви деревьев (особенно около почек и в развилках), чтобы избавиться от зимующих вредителей. Зимой не поздно снять с ветвей засохшие плоды — в них наверняка поселилась плодовая гниль.

Птиц важно подкармливать, иначе они будут выклевывать плодовые почки на деревьях — тогда урожая в новом сезоне не ждите.

От редакции

Благодарим наших читателей за письма, присланные в редакцию. Публикуем их в сокращении и с редактурой, в связи с требованиями формата издания.

Читать далее

24 Сентября

2022

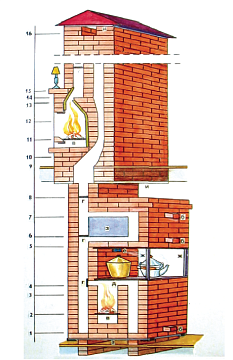

Горячая «Уралочка»

«Уралочка». Так называется миниатюрная и экономная печка, которая благодаря инженерной мысли мастерски совмещена с камином.

Сложить такой тепловой агрегат можно в двухуровневом доме: на первом этаже — печь, на втором — «насаженный» на трубу изящный камин. В конструкции полностью используется теплоемкость каждого кирпича. Прогреваются даже те кирпичи, которые уложены в днище и во всей нижней части печи. Массив её фундамента остался на 15 см ниже пола (место, забранное утеплителем) и поэтому не тянет тепло из помещения.

а — стальной лист, уголок;

б — чистки (3 шт.); в — колосники (2 шт.);

г — задвижки (4 шт.); д — чугунная плита;

е — заглушка; ж — стальные уголки;

з — духовка; и — листы шифера (2 шт.);

к — облицовка камина.

Печь работает в трех режимах. Первый — растопка и приготовление пищи без полного разогрева (все задвижки открыты); второй — приготовление пищи с использованием духовки (закрыта только средняя задвижка); третий — разогрев всего массива печи и приготовление пищи (закрыты средняя и нижняя задвижки, духовка при этом может служить сушилкой).

Тяга регулируется верхней задвижкой и поддувальной дверцей. Варочная плита из соображений чистоты делается без конфорок. Каркас над плитой нужно сварить из металлических уголков, а вот опору можно выложить и кирпичной.

Завершается кладка печи кирпичной трубой с установкой на ребро 4 кирпичей — отличная тяга будет обеспечена при любой погоде. Сверху надо уложить лист плоского шифера, а на него — четырехскатную пирамидку из песчано -цементного раствора марки М200.

Камин установлен на разделку печной трубы, но с поворотом на 90° по часовой стрелке. Это связано тем, что для печи характерен разрез плоскости, параллельный главному фасаду, а для камина — перпендикулярный. Такое взаиморасположение печи и камина требует в пяти рядах кладки с помощью тески кирпича развернуть печной дымоход на 90°, размер его при этом изменяется с 130 х 260 мм на 70 х 380 мм. Камин имеет собственный дымоход. Для увеличения тепловой отдачи камина и упрощения работы с ним заднюю стенку топливника и противоположную кривую поверхность желательно облицевать медным или стальным листом толщиной 1–1,5 мм. Лучше всего придать облицовке проектную кривизну по чертежам разреза камина в натуральную величину. Облицовка фиксируется на обрезках стальной проволоки длиной 50–60 мм, заложенных в швы боковых стенок камина.

Прежние стропила не стоит убирать, иначе же придется разобрать всю крышу. Пусть они по-прежнему крепят конструкцию.

Алексей Исаев

Читать далее

24 Сентября

2022

Семена-семена-семечки

В маленьком семени спрятана могучая сила. Использование семян и семечек поможет укрепить организм.

Издавна широко использовали на Руси в лечебных целях семена льна. В них содержится слизь — желатиноподобное вещество, которое снимает воспаление кишечника и желудка, облегчает состояние при обострениях язвенной болезни, запорах и болях в кишечнике, а также помогает при воспалении органов дыхания и сухом кашле. Для приготовления лечебного настоя залить 1 ст. ложку семян льна 2 стаканами кипятка, настаивать час, процедить, пить по 1 стакану 2 раза в день (утром натощак и вечером перед сном).

Можно приготовить отвар, который применяется при циститах, пиелонефритах, камнях в мочевом пузыре и отеках ног. Для отвара надо залить 4 чайные ложки семян льна 1 л воды, варить 10 минут, настаивать 1 час. Пить горячим по 1/3 стакана каждые 2 часа.

Для улучшения работы желудочно-кишечного тракта есть замечательное средство: смолоть 100 г льняного семени в кофемолке, залить 250 мл нерафинированного подсолнечного масла, 7 дней настаивать, периодически встряхивая. Принимать по 1 столовой ложке полученного масла за час до еды 3 раза в день. Курс лечения — 10 дней.

Помогает семя льна и при сахарном диабете. Надо залить 2 чайные ложки семян льна 1 стаканом холодной кипяченой воды, настаивать, периодически помешивая, 2–3 часа, процедить, выпить перед сном.

Нельзя применять семя льна при любой форме непроходимости кишечника.

Для компрессов используется мука из льняного семени. Муку надо смешать с горячей водой, что бы получить однородную жидкую кашицу, которую затем небольшим слоем поместить на марлевую салфетку и наложить на больное место, закрепив сверху шерстяным платком. Такой компресс помогает при местных воспалительных процессах.

Семена укропа используются при болезнях сердца, головных болях, атеросклерозе, нарушении пищеварения и других болезненных проявлениях. Для лечения готовят отвар (залить 1 ст. ложку семян укропа 1 л кипятка, варить 5 минут, настаивать 1 час), пить его понемногу в течение дня.

Настой семян укропа народная медицина рекомендует применять для возбуждения аппетита, улучшения пищеварения при коликах, как щадящее мочегонное, успокаивающее средство.

Для выведения жидкости при отеках также используют семена укропа. Надо залить 2 столовые ложки семян укропа (можно вместе с травой) 1 стаканом кипятка и нагревать на водяной бане 15 минут. Пить по 1/3 стакана перед едой 3 раза в день.

Чудодейственная целебная сила — в семенах петрушки. Они помогают при аритмии и сердечной недостаточности с отеками, возбуждают аппетит, улучшают пищеварение, нейтрализуют в желудке и кишечнике газы, усиливают выделение мочи, уменьшают колики, боли, судороги и воспалительные процессы. Готовить настой так: залить 1 чайную ложку истолченных семян петрушки 0,5 л холодной кипяченой волы, настаивать 8–10 часов, процедить, принимать по полстакана 3 раза в день. Толченые семена втирают в кожу головы при облысении и используют как средство против головных вшей.

Действенное народное средство для выведения глистов — тыквенные семечки. Следует измельчить 500 г неочищенных семян тыквы, залить двойным количеством воды (1 л) и выдержать на водяной бане 2 часа, недоводя до кипения. Отвар снять с огня, процедит, охладить, удалить образовавшуюся масляную пленку и принимать по 1 ст. ложке в течение часа. Через 2 часа после приема отвара принять солевое слабительное. Дозы отвара для детей до 10 лет — отвар из 300 г семян, 5–7 лет — из 200 г, 3–5 лет — из 100–150 г, 2–3 лет — из 30–50 г семян тыквы.

Семена льна, тыквы, кунжута, подсолнечника полезно добавлять в салаты и другие блюда или жевать просто так.

От редакции

При использовании любых средств, приготовленных по рецептам народной медицины, не забудьте проконсультироваться с врачом.

Читать далее

22 Сентября

2022

Напитки на рождественский стол

Сбитень издавна готовили на Руси. Еще в летописях сказано, что великий князь Всеволод в 1128 году, пируя с боярами, велел выставить на столы перевар (сбитень). Описание приготовления этого чудного напитка дано в «Домострое» (XVI век) и других наших ранних письменных памятниках.

Однако в конце XIX в. чай почти вытеснил сбитень. Но напитки эти не заменяют один другого: у них разный вкус и аромат, они по-разному действуют на организм человека. Легкий, вкусный, немного хмельной сбитень являлся обязательным для всех русских праздников. Попробуйте самостоятельно приготовить сбитень на Рождество.

Необходимые продукты: 1,5 литра воды, 500 г меда, по половине чайной ложки гвоздики, корицы, имбиря, перца душистого, 50 г дрожжей. Мед нужно вскипятить в 1,5 л воды, постоянно снимая пену, добавить имбирь, гвоздику, душистый перец, корицу; снова вскипятить, а затем процедить и охладить. Развести дрожжи, смешать с медовым отваром, разлить в бутылки и поставить на 12 часов в теплое место. После этого бутылки плотно закрыть и оставить в холоде на 2–3 недели для созревания. Такой напиток может долго храниться. Перед употреблением к напитку можно прибавить 500 мл чистого сока клюквы.

Сбитень «по-суздальски»

Взять 150 г меда, 150 г сахара, по вкусу (примерно по половине чайной ложки, но некоторые удваивают порцию) гвоздики, корицы, имбиря, кардамона, 2–3 лавровых листа, 1 л воды. Мед смешать с водой и кипятить 20 минут, добавить пряности и кипятить еще 5 минут. Затем напиток процедить через марлю и подкрасить жженым сахаром.

Сбитень по этому рецепту пьют свежеприготовленным.

Впрочем, на холоде сбитень хорошо хранится. Пьют его и горячим, и холодным. Холодный сбитень — отличное питье при утолении жажды в бане или летом в жаркий день.

Узвар (русский старинный напиток)

От обычного компота узвар (или взвар) отличается более высокой концентрацией.

Подготовить 800 мл воды, 120 г меда, примерно по горсти сушеных яблок, сушеных груш, сушеных вишен, чернослива, изюма. Если есть возможность, хорошо бы добавить сушеные ягоды боярышника и урюка — тогда напиток будет еще более ароматным и аппетитным.

Хорошо промытые сухофрукты положить в кипяток и сварить до мягкости. При этом груши и яблоки следует сварить отдельно (они дольше варятся). Затем соединить отвары, вскипятить, заправить медом и оставить в холодном месте на 2 часа. Подавать правильнее в глиняном горшке или кувшине.

Для разнообразия и пользы будет нелишним поставить на рождественский стол еще один полезный напиток — ягодный морс.

На 3 л готового морса надо взять 500 г замороженных ягод (брусники или клюквы, можно по 250 г той и другой), 8 столовых ложек сахара (или по вкусу).

Ягоды выложить в кастрюлю, залить холодной водой. Когда ягоды полностью разморозятся, воду слить. Промыть ягоды тщательно чистой водой, очистить от мусора и размять. Выложить в марлю и руками отжать сок в отдельную чистую посуду. Убрать сок под крышкой на холод.

В марле осталась мезга — залить её 3 л воды, поставить на огонь, добавить сахар. Варить на среднем огне 10 минут после закипания, периодически помешивая. Затем ягодный отвар остудить, процедить через ситечко. Влить в него ягодный сок и тщательно перемешать.

Перед подачей на праздничный стол перелить морс в кувшин. Если добавить несколько кусочков льда, то напиток будет еще вкуснее.

Постное молоко из орехов

Подготовить 200 г любых орехов (грецкие, миндаль, лещина, фундук…), 3 стакана кипяченой теплой воды и сахар (по вкусу).

Тщательно измельчить орехи ножом, затем растереть в ступке или размять массу толкушкой, постепенно добавляя воду. Процедить через марлю и досуха отжать размельченные орехи. Добавить оставшуюся воду и сахар по вкусу.

Кстати, это прекрасный витаминно-белковый напиток не только на рождественский стол, но и для поста.

Читать далее

19 Сентября

2022

Княжик — родственник клематиса

Оба растения относятся к семейству лютиковых. В продаже княжик чаще встречается под названием «клематис». Но латинские названия у них разные — один называется Clematis, другой — Atragene.

Вьющиеся княжики занимают мало места и могут быть высажены там, где нельзя посадить деревья или кустарники. Эти лианы цепляются за опору, обвивая её черешками листьев. Их пониклые ширококолокольчатые цветы могут быть до 10 см в диаметре. Как и у клематисов, роль лепестков у княжиков играют чашелистики. Те, кто уже познакомился с княжиком, успели полюбить его за красивые цветы — простые и махровые, белые, голубые, розовые, фиолетовые, за ажурную, очень здоровую листву. Он очень похож на своего популярного родственника, но гораздо более вынослив и легок в уходе. Высокая морозостойкость позволяет не снимать побеги с опоры. К тому же он может расти и цвести даже в тени, причем в затенении цветение более продолжительное и стебли длиннее.

В природе существует 8 видов княжиков, растущих в лесной зоне Северного полушария. На территории нашей страны встречаются княжики охотский и сибирский. Из зарубежных видов в садах чаще других выращивают княжик альпийский.

Княжик охотский встречается в Восточной Сибири, Приморье, Китае и Северной Корее, в хвойных и лиственных лесах, часто на каменистых склонах.

Этот декоративный вид хорошо растет и в средней полосе. Лиана достигает 3 м длины, фиолетово-синие цветы до 8 см в диаметре появляются в июне, плоды созревают в конце июля — сентябре. Княжик отлично подойдет для полутенистых мест, с плодородной, регулярно увлажняемой почвой.

Княжик альпийский родом из лесов и кустарниковых зарослей по берегам рек Центральной Европы. В культуре с 1792 года. Он успешно растет и в средней полосе нашей страны. Эта лиана также поднимается до 3 м высоты, прикрепляясь черешками листьев к опоре, и свешивается с нее густыми гирляндами. Цветы, состоящие из четырех крупных чашелистиков, сидят на тонких цветоножках. Они синего или фиолетово-голубого цвета, 2–6 см в диаметре. Цветет в мае-июне, а многочисленные, собранные в головку, пушистые плоды созревают в августе-сентябре. Существуют сорта с цветами различной окраски.

Княжик сибирский — обитатель хвойных и лиственных лесов от Карелии до верховьев Волги, растет в Сибири, в горах Памира и Тянь-Шаня. Предпочитает лесные опушки и прибрежные заросли, каменистые склоны. Эта лиана отличается от других видов более крупными размерами, окраской цветов и сроками цветения: княжик альпийский цветет весной, княжик охотский — в начале лета, княжик сибирский — в разгар лета, иногда повторно осенью.

Стебли поднимаются по опоре на высоту до 3 м, обвивая её черешками листьев. Крупные белые и желтовато-белые цветы тоже имеют вид широкого поникающего колокольчика длиной 3–4 см. По окончании цветения растение, как и его сородичи, не теряет своей декоративности за счет пушистых головок-соплодий.

Выращивая в саду все три вида, можно создавать красивые композиции с разными сроками цветения и отличные по окраске.

Выбор места

Княжики светолюбивы, но на солнцепеке их цветы и листья мельчают. Желательно выделить для них солнечные, но слегка затененные в полдень места. Посадки должны быть защищены от сильных ветров, которые могут повреждать стебли и цветы.

Растение неприхотливое, может расти на любой почве, кроме переувлажненной и заболоченной, но все-таки желательно, чтобы она была легкой, рыхлой, водопроницаемой, с хорошим дренажем. Слабощелочная или нейтральная плодородная почва наиболее предпочтительна.

Посадка и уход

В средней полосе и севернее лучшее время для посадки — май, а осенью — конец августа и сентябрь. Посадочные места готовят заранее. Размер посадочной ямы должен быть таким, чтобы корни разместились свободно (оптимальный размер — 60 х 60 х 60 см). В посадочную яму вносят 1–2 ведра перепревшего навоза или компоста, 150–200 г полного минерального удобрения (можно использовать удобрение серии «Здравень турбо»), 2–3 стакана древесной золы. Перемешивают всё это с садовой землей. На дно ямы кладут дренаж слоем 10–15 см: битый кирпич, щебень, керамзит. Засыпают яму, оставляя примерно 10 см до верха.

С саженцами княжиков (как и клематисов) обращаются осторожно из-за хрупкости этих молодых растений. Поврежденные места необходимо обрезать и присыпать толченым древесным углем. Насыпав холмик земли, осторожно расправляют на нем корни (они очень чувствительны к повреждению) и засыпают их влажной землей. Затем землю уплотняют руками, поливают большим количеством воды. Когда вода впитается, почву мульчируют, а растения обрезают до двух пар почек над землей.

Корневая шейка при посадке должна быть заглублена на 5–10 см для молодых саженцев и на 10–15 см для более взрослых растений. На тяжелых почвах её заглубляют поменьше — на 5–8 см, на легких — побольше.

Заглубление предохраняет корневую шейку на севере от вымерзания, а на юге — от летнего перегрева. Некоторые специалисты рекомендуют для профилактики заражения грибными болезнями присыпать корневую шейку слоем песка, смешанного с древесной золой (250 г на ведро), толченым древесным углем, полить 0,25%-м раствором марганцовокислого калия. Если в первый год после посадки появляются бутоны, их нужно удалить, чтобы растение лучше прижилось.

Поливают княжики через 7–10 дней так, чтобы почва пропитывалась на глубину 40–50 см, и через 2–3 дня после полива рыхлят. При сильной жаре поливать надо 2–3 раза в неделю, а также не забыть как следует полить под зиму. Первые подкормки проводят в начале роста побегов и во время бутонизации, последующие — после цветения и обрезки. Из удобрений вносят мочевину (весной, 10 г на 10 л воды), коровяк (1 : 10) или птичий помет (1 : 20); летом — полное удобрение (10–20 г на 10 л воды). На взрослое растение расходуется по полведра раствора, перед каждой подкормкой нужен полив. В конце августа — начале сентября вносится безазотное удобрение. В северных районах в конце лета рекомендуется внести под каждый куст 2–3 стакана золы. Для защиты от пересыхания почву мульчируют торфом, опилками, дробленой корой или щепой слоем 3–5 см.

Княжик зимостоек, даже на севере европейской части России зимует без укрытия. Его побеги не обрезают на зиму, они нуждаются только в санитарной обрезке. Можно один раз в 4–5 лет провести омолаживающую обрезку сразу после цветения, чтобы успели отрасти новые побеги для будущего цветения, ведь цветут княжики на побегах прошлого года.

Размножение

Княжики размножаются семенами, черенками и отводками.

Семена нуждаются в стратификации. Их можно посеять под зиму. К весне семена набухают, и большинство прорастает в мае-июле. Сеянцы пикируют в полузатенении на расстоянии 10 см, а следующей весной их рассаживают на расстоянии 20 см. На третий год растения высаживают на постоянное место.

При черенковании лучше всего укореняются черенки, взятые до начала цветения, в конце июня или начале июля. Используют среднюю часть побега с одним или двумя узлами. Под узлом делается косой срез. Черенок — отрезок побега длиной 3–6 см. Полезно выдержать нижние концы черенков в стимуляторе корнеобразования, но даже и без этого обычно укореняется больше половины черенков. Высаживают черенки под пленку или стекло в слой чистого речного песка (3–4 см), насыпанного на легкую плодородную почву. Необходимо притенение; оптимальная температура почвы и воздуха — 20–25° C. Уход такой же, как и за черенками других культур. Укоренение длится 20–30 дней, но до по садки на постоянное место укорененным черенкам надо подрастить еще год.

Самый простой и бесхлопотный способ — размножение отводками. Конечно, если уже существует растение, от которого можно получить посадочный материал.

Для этого весной выкапывают рядом с кустом несколько канавок на глубину 5–10 см, в них укладывают укореняемые побеги и засыпают землей. Концы побегов оставляют снаружи. В течение лета отводки поливают и 2–3 раза подкармливают настоем коровяка. К осени почти в каждом узле образуются корни. На следующий год укоренившиеся отводки отделяют от материнского куста, разделяют на отдельные растения и высаживают на постоянное место.

Кстати, зацвести они могут уже в первый год после посадки, но эти бутоны нужно прищипнуть.

Людмила Васильева

Читать далее

19 Сентября

2022

Подготовка к новогоднему цветению луковичных растений

В декабре у садоводов - цветоводов наступает время заслуженного отдыха. Осталась одна забота — сохранить до весны посадочный материал георгин и гладиолусов.

Заложенные на хранение клубни и луковицы надо не менее двух раз в месяц тщательно осматривать. Корнеклубни георгин с признаками гнили удалять, чтобы от них не заразились здоровые, или тщательно вырезать пораженные участки до здоровой ткани, подсушить, присыпать ранки толченым углем. И затем вновь убрать на хранение.

С плохо просушенными или хранящимися при повышенной влажности клубнелуковицами гладиолусов зимой тоже могут возникнуть проблемы: появление болезнетворных микробов или преждевременных ростков. Все заболевшие луковицы надо отделить от здоровых. Если у луковиц начинают отрастать корешки, то сверток с ними помещают в более холодные условия (+0,5…+1° C).

Если луковицы хранятся при +8° C и выше, возможно появление под их чешуйками трипсов, которые высасывают сок. Пораженные трипсами луковицы можно обработать «Зеленым мылом» (10 г на 1 л воды), а потом тщательно просушить при хорошей вентиляции и вновь убрать на хранение. Еще один вариант борьбы с трипсами: пересыпать гладиолусы мелом или известью-пушонкой (20–30 г на 1 кг луковиц).

Если хотите подготовить к новогоднему цветению луковичные растения, пора выставлять их на светлый подоконник с прохладным влажным воздухом.

Тюльпаны — в начале месяца, гиацинты — в начале второй декады, крокусы — в начале третьей.

Лучше отгородить растения от комнаты полиэтиленовой пленкой, приклеив её скотчем к оконному проему.

Для поддержания влажности воздуха можно поставить рядом с горшками миску с водой или влажным керамзитом. Надо следить, чтобы почва была влажной (но не мокрой); чтобы цветоносы не искривились, следует часто поворачивать горшки. При появлении бутонов полезно подкормить растения 0,2%-м раствором кальциевой селитры (чуть меньше 1\2 ч. ложки на литр).

Читать далее

19 Сентября

2022

Страусы: содержание, уход и кормление

Страусы становятся всё интереснее и привлекательнее для хозяев подворий — теперь это не только экзотика, но и птица, которую выгодно содержать для получения высококачественного диетического мяса, перьев и шкуры.

Основные биологические особенности страусов

Характерной отличительной чертой пищеварительного тракта страуса является отсутствие зоба. В преджелудке страуса корм накапливается; желудок (большой толстостенный, с мозолистой каймой) содержит множество мелких камней и песок, что помогает механическому измельчению пищи, облегчает расщепление белков кислой средой желудка.

Страусиный череп формируется костями, наполненными воздухом, поэтому они очень тонкие и губчатые. Эти птицы очень(!) чувствительны к ударам по голове, которые могут стать причиной смерти. Мозг зрелого страуса по размерам равен куриному яйцу и весит от 30 до 40 г.

Самка страуса достигает половой зрелости приблизительно в 3–4 года, самец — годом позже, на протяжении брачного сезона каждый семенник половозрелого самца достигает размера с мужской кулак. Своевременное наступление половой зрелости зависит от уровня кормления. При достижении полной половой зрелости от хорошей самки можно получить 40–60 яиц за сезон. Вес яйца — до полутора килограмм; скорлупа напоминает прочный светлый пластик.

После того как яйцо снесено, развитие зародыша временно прекращается и возобновляется лишь с началом процесса инкубации, т. е. с момента повышения температуры.

Страусы очень хорошо переносят экстремальные погодные условия: сохраняют тепло в холодную погоду, прикрывая своими крыльями голени, аmво время жары размахивают крыльями, создавая прохладу.

Бегает страус быстрее всех нелетающих птиц и большинства животных. Такая подвижность в сочетании с замечательным слухом и зрением обеспечивает страусу великолепную защиту. Молодые страусы в опасные минуты предпочитают затаиться, припадая к земле и вытягивая шею горизонтально. Некоторые специалисты считают, что эта повадка и породила поговорку «зарыть голову в песок, как страус».

Содержание и уход

В современном страусоводстве существуют три основные системы разведения страусов: интенсивная, полуинтенсивная и экстенсивная.

Экстенсивное содержание максимально приближено к природным условиям. При наличии в хозяйстве больших пастбищных площадей страусы обычно живут большими группами. Каждый самец определяет собственную территорию, тогда как самки могут переходить с одной территории на другую. Самцы достаточно агрессивны,mпоскольку их внимание направлено на охрану своей территории от самца-соседа. Благодаря свободному передвижению самки могут спариваться с разными самцами, в результате чего возрастает количество оплодотворенных яиц. Соотношение самцов и самок при совместном содержании — 1 : 3. При этом особенно важно обращать внимание на совместимость самцов.

Полуинтенсивная групповая система разведения дает наилучшие результаты, особенно в отношении продуктивности и плодовитости. Начинающим страусоводам рекомендуется начинать с полуинтенсивной системы. Для надежности производства на 1 взрослого самца следует иметь 1 самку.

При интенсивной системе принято соотношение спаривания 1 : 2, т.е. один самец для двух самок. Но при этом уже к середине сезона самцов рекомендуется заменять.

Основную опасность для птиц составляет не холод, а высокая влажность. Оборудуя ферму, надо позаботиться о том, чтобы компенсировать климатические колебания в природе. Этой цели служат ограждения, навесы и постройки, где страусы могли бы укрываться от дождя. При резком похолодании самки страусов могут на время прекратить яйцекладку, поэтому необходимо постоянно следить за прогнозом погоды и успеть до резкого понижения температуры обогреть помещение, в котором располагаются страусы.

В большинстве областей России страусов зимой надо держать в стационарных птичниках при плюсовых температурах. Птичник может быть деревянным, кирпичным или из бетонно-блочных конструкций: из расчета не менее 10 кв. м на каждую взрослую птицу. Каждая семья страусов должна находиться в отдельной секции птичника, особенно в период гнездования. Высота птичника должна быть такой, чтобы от головы страуса до потолка было не менее 1 м. При более низком потолке птица часто травмирует голову. Помещение должно быть сухим, хорошо освещенным (общая площадь окна не менее 1 кв. м на 10 кв. м).

Удобно содержать страусов в деревянных строениях (типа русской избы, только без печи) и с высокими (до 3 м высотой) потолками, к которым должны примыкать вольеры на открытом воздухе.

Пастбища для страусов наиболее пригодны с перемежающимися травянистыми и каменистыми участками. В теплый период года страусов желательно держать в просторных загонах, обтянутых по периметру металлической сеткой с размером ячеи не более 30 x 30 мм.

Сетка с более крупными ячеями непригодна, так как страусы часто засовывают в них головы и могут погибнуть от удушья.

По периметру загона желательно сделать фундамент из бревен и глины, на котором устанавливают столбы для крепления сетки. Высота такого ограждения должна быть не ниже 2–2,5 м, иначе страусы могут его перепрыгнуть.

Прогулки не отменяются даже зимой. Из-за густого оперенья и особенностей хорошей теплоотдачи страусам не страшны низкие температуры. Зимние прогулки длятся в пределах 1,5–2 часов. Важно следить, чтобы в вольере не было льда, т. к. птица становится абсолютно беспомощной на гололеде (ведь на ноге всего лишь два пальца!), а вот снег для нее не страшен.

В наших условиях, когда весной и осенью выпадает много осадков, рекомендуется строить на территории выгулов навесы, где также удобно располагать кормушки. Навесы строятся либо вдоль ограждения, либо между деревьями — легкий пластиковый навес крепится к ветвям. Поверх пластика можно постелить солому — это защитит его от палящих лучей солнца. Развешивание кормушек под кровом сохраняет корма от намокания и создает удобство птице при приеме пищи даже в дождливую погоду.

Кормушки могут быть различной емкости, конструкции и формы. Высота подвешивания кормушек зависит от возраста птицы (для взрослой птицы — 1–2 м). Вариант дешевой кормушки для страусов — старая автомобильная покрышка размером 750 x 16 см. Покрышку надо разрезать пополам и перевернуть её так, чтобы полученный желоб использовался для удержания насыпанного корма (весом до 3–4 кг). В днище такой кормушки просверливают несколько отверстий для самопроизвольного удаления воды. С помощью прочной проволоки покрышку подвешивают на нужном уровне от земли.

Недопустимо давать страусам корм, высыпая его на землю.

Страусоводческие фермы, как правило, специализируются или на инкубации яиц и выращивании молодняка (для чего и содержат птиц-производителей), или на откорме молодых страусов для получения мяса. На фермах, специализирующихся на воспроизводстве, должны вырастать здоровые страусята, способные потреблять большое количество травы и сена. На фермах, специализирующихся на откорме, должны производиться страусы с высокой живой массой и незначительными отложениями подкожного жира.

Наиболее дорогостоящий путь организации фермы — приобретение яиц и их инкубация. Для организации воспроизводства птицы в данном случае потребуется 2–3 года. Возрастная категория птиц от 6 месяцев до 1 года наиболее сложная.

Наиболее простой, но высокозатратный способ организации страусоводческой фермы — приобретение взрослых птиц-производителей, но цена их немаленькая. В хозяйство поголовье страусов приобретается из расчета 16 самок - производителей и 8 самцов, что дает 500 голов потомства в год.

Кормление

Соответственно возрасту птица должна получать рацион с правильным соотношением витаминов, минеральных веществ и достаточным количеством сырой клетчатки.

Питание страусов примерно такое же, как и у любой другой домашней птицы: комбикорма, специально заготовленная на зиму люцерна, витамины, ракушечник.

Основным кормом для страусов на протяжении всего года является люцерна — как в виде сена, так и в виде зеленой массы с добавкой 1,5 кг специального комбикорма на голову в сутки.

Типичные кормовые ингредиенты — молотые кукуруза, просо и пшеница, экстрагированные соевые бобы, мука из обрушенных соевых бобов, рыбная мука, гидролизные дрожжи, мука из люцерны, карбонат кальция, моно- и дикальцийфосфат, поваренная соль, премикс витаминов и микроэлементов.

Зимой страусов кормят сеном из травяных смесей, состоящим из луговой овсяницы, плевела многолетнего, мятлика лугового, ежи сборной, клевера лугового (красного) и ползучего (белого), кормового эспарцета и посевной сераделлы. В качестве добавочных кормов страусам можно давать пищевые отходы, жмыхи и шроты (до 3-месячного возраста только соевые), измельченные овощи, отварной картофель, мясокостную муку.

При беспастбищном содержании важно обеспечить страусов необходимым количеством сена или зеленых кормов (в измельченном виде), которые скармливаются в смеси с концентрированными кормами (зерновыми). На одну голову можно скармливать до 3 кг комбикорма, смешанного с зеленым измельченным кормом. Зеленая часть корма должна состоять из смеси разнообразных сочных и травянистых кормов (разнотравье, люцерна, шпинат, рапс).

В перерыве между яйцекладками количество концентратов можно снижать или использовать более дешевые кормовые смеси (кукуруза). Перед сезоном яйцекладки уровень кормления повышают, оставляя его постоянным на протяжении всей яйцекладки. При резком снижении уровня кормления яйцекладка может прекратиться, восстановившись только через 4 недели.

Важно при интенсивном содержании птицы обеспечить её галькой и песком для улучшения перевариваемости корма.

Страусы легко переносят жажду, но при наличии воды пьют её охотно и много. Поэтому лучше поить их вволю одновременно с дачей кормов. Обеспечение птенцов свежей водой — один из важных факторов сохранения поголовья. В местах их содержания чистая вода должна быть всегда.

Желательно также каждый день чистить поилки и менять в них воду.

«Есть у меня мечта — попробовать завести страусов… А какая у них продуктивность?» — спрашивает наша читательница Кодинцева Людмила Васильевна из Воронежской области.

Продуктивность страусов далеко выходят за пределы величин, привычных для птицеводов.

Взрослый страус весит 215–240 кг. От одной взрослой птицы при убое можно получить 80–94 кг чистого нежного красного мяса с низким содержанием холестерина (по вкусу похоже на говядину); не менее 1,8–2,5 кг нарядных перьев, используемых для модных изделий и в промышленности; порядка 1,2–2 кв. м шкуры, которая применяется для изготовления тончайшей и прочной кожи (кожа страуса ценится почти так же, как и крокодилья). Яйцо страуса — это примерно 25–36 куриных яиц.

Научный консультант — Никита Владимирович Носов, биолог, аспирант РАСХН ВНИИГРЖ.

Читать далее

13 Сентября

2022

Инструменты огородника

При выполнении различных работ по уходу за растениями и обработке почвы используется различный ручной инвентарь. Не будет лишним поговорить об этом подробно, ведь среди наших читателей есть и начинающие огородники.

Каждый огородник отводит на своем участке место для хранения орудий и инструментов для работы на земле. Часто в отдельным сарайчике можно увидеть «старых знакомцев» — лопаты, грабли, тяпки, косы… Вернее, древних, потому что они сопровождают земледельцев уже не один век. Их теперь называют малой механизацией, но суть не меняется — они так и остались ручными инструментами.

Используются также инструменты, которые изобретены намного позднее: плоскорез Фокина, культиватор-корнеудалитель и др.

Лопата. Для копки нужна одна лопата с лезвием 15–25 см для глинистых почв, для копки ям под посадки. Для копки ям под столбы нужна лопата с лезвием 15–23 см. Черенок может быть деревянным или пропиленовым.

Совок — вспомогательный, но необходимый инструмент при работе на грядках. У металлического совка можно заточить боковые стороны — будет удобнее копать лунки для посадки и при необходимости выкорчевать с корнем сорняк. Рабочая часть металлического (из стали, алюминия) садового совка в современных моделях покрывается хромом, тефлоном или поливинилхлоридом, чтобы защитить от коррозии. Легко отличить посадочный совок с хромированием от моделей с другим покрытием по цвету: хромированные — светло-серебристые, а с тефлоновым покрытием — темно- серые, почти черные. Стоит обратить внимание на рабочую часть посадочного садового совка. Она может быть широкой или узкой.

Модели длинной продолговатой формы подходят для выкапывания небольших глубоких лунок. Совки с широкой рабочей частью используются для выкапывания неглубоких, но широких ямок.

У некоторых моделей посадочных совков на лезвии есть специальная шкала, с её помощью удобно определять глубину лунки для высадки рассады. Ручки совка желательна с упором для большого пальца, благодаря чему рука будет меньше уставать. Это очень важно, если приходится целый день работать на участке. Хорошо, если посадочный совок имеет ручку с рельефным или с резиновым покрытием. Рельеф и резина не позволят влажной ладони или перчатке скользить.

Вилы с четырьмя зубцами незаменимы для рыхления почвы между разными культурами, рыхления приствольных кругов, для уборки мусора, приготовления компостов. Длина зубьев должна равняться длине лезвия лопаты. Вилы с плоскими зубьями предназначены для выкопки картофеля и корнеплодов.

Грабли нужны для рыхления и выравнивания грядок для посева. Они должны иметь 10–15 зубьев, лучше металлических. Черенки желательны легкие, длинные, чтобы можно было бороновать и широкие грядки.

Мотыга прошла долгий путь эволюции, но не слишком изменились внешне, только приобрела различную специализацию. А её назначение осталось прежним, как, впрочем, и основные конструктивные элементы — рукоятка и перпендикулярный ей наконечник.

Как и наши далекие предки, мы берем в руки мотыгу, чтобы рыхлить и аэрировать, выравнивать и окучивать, пропалывать и проводить борозды. В зависимости от вида выполняемых работ мотыги бывают такие:

бороздник предназначен для формирования борозд (неглубоких желобков для посева семян) и для окучивания таких растений, как лук-порей, для рыхления междурядий овощных культур; ширина лезвия 4–5 см; черенок может быть длинный или короткий в зависимости от выбора огородника;

мотыга-тяпка имеет ширину лезвия 10–15 см и предназначена для рыхления междурядий и окучивания картофеля; ею можно уничтожать сорняки в бороздках и междурядьях.

Ручное почвообрабатывающее орудие Фокина легче мотыги и настолько универсально, что к нему подходит несколько названий: плоскорез, косо-мотыга, ручная соха. По мнению многих, самый удачный универсальный инструмент за последние десятилетия. Делает более двадцати операций, главная из которых — рыхление почвы вместо её перекопки. Это орудие позволяет готовить почву к посеву и посадке в несколько раз быстрее и легче, чем если бы копать землю лопатой. Им можно формировать гряды, рыхлить, выравнивать, нарезать бороздки под посев семян, окучивать, уничтожать сорняки, обрабатывать плантации земляники с обрубанием лишних усов... Это инструмент для минимальной обработки почвы.

Культиватор-корнеудалитель «Торнадо» нужен для того, чтобы можно было легко:

разработать целинный участок;

подготовить почву на глубину до 20 см без оборота пласта, максимально сохраняя дождевых червей, микроорганизмы и влагу;

очистить участок от сорняков;

обрабатывать приствольные круги деревьев и кустарников, не повреждая корни.

Тачка предназначена для перевозки почвы, камней и материала для благоустройства участка. Её используют для доставки компоста, навоза и других органических удобрений к месту внесения, вывоза садового мусора и для перевозки собранного урожая. Прочная железная тачка с одним колесом пригодится всегда, размер и объем определяется земледельцем в зависимости от потребностей владельца.

Секаторы предназначены в первую очередь для обрезки плодовых деревьев, кустарников, а также применяются и на огородных участках. На рынке товаров представлено много видов секаторов российского и зарубежного производства. Любой секатор надо оберегать от ржавчины и регулярно затачивать лезвия.

Садовый шланг и лейка. Лейкой в засушливые годы невозможно обеспечить растения влагой, лучше применить шланг. Девятилитровая лейка должна быть с мелкими и крупными отверстиями - необходима для внесения жидких подкормок удобрениями и полива, когда использование шланга излишне. На зиму шланги обязательно аккуратно свертывать. Хранящиеся в спутанном состоянии пластиковые шланги становятся плохо податливыми в использовании на второй год. Хранить их лучше в помещении при положительной температуре.

Уход за вышеназванными садовыми инструментами несложен. Инструменты хранят в сухом месте, предварительно очистив металлические части от почвы, а еще лучше после удаления почвы протирать лезвия промасленной ветошью.

Необходимо следить за тем, чтобы лезвия были острыми. Для этого один-два раза за сезон их надо затачивать напильником или на точиле. Важно, чтобы инвентарь был исправен, с хорошо подогнанными черенками и рукоятками.

Мотоблоки имеют вращающиеся фрезы, которые рыхлят почву и частично переворачивают её.

Они перемешивают почву с удобрениями, причем можно регулировать глубину обработки. В магазинах могут предложить мотоблоки, у которых двигатель приводит в движение либо колеса и ножи, либо только ножи. Оба типа весьма эффективны, но имеют разные технические характеристики.

Культиватор с приводом на колеса и ножи (ножи установлены в задней части под кожухом) более прост в использовании и хорошо измельчает почву. Он идеально подходит для подготовки грядок под посев, но такие легкие модели мало приспособлены для первоначальной обработки тяжелых почв.

Существуют большие мощные машины такого типа, пригодные для всех видов обработки тяжелых и целинных почв.

Читать далее

13 Сентября

2022

Терн и тернослив

Терн, терновник (Prunus spinosa) — небольшой колючий кустарник высотой 1,5–3 м, вид рода слива, семейства Розовых. Терн цветет в апреле-мае, до распускания листьев. Цветки мелкие, белые, покрывают все ветви и имеют запах горького миндаля.

Плодоносит терн с 2–3-летнего возраста. Плоды — однокостянки, в основном округлой формы, мелкие (10–15 мм в диаметре), черно-синего цвета с восковым налетом. Мякоть плодов зеленая, косточки от мякоти не отделяются. Плоды созревают в августе-сентябре и могут держаться на дереве всю зиму. По вкусу плоды терпко-кислые, растение плодоносит ежегодно и обильно. После первых заморозков плоды становятся менее терпкими. Урожайность составляет 3–4 кг плодов с одного взрослого куста.

Терновник

Плоды терна содержат до 8 % сахаров, яблочную кислоту, клетчатку, пектин, витамины С, Е, каротин, дубильные вещества, минеральные соли.

Семена содержат ядовитый гликозид.

Плоды терна используют главным образом в переработанном виде для приготовления кондитерских изделий, сиропа и кваса. В промышленности плоды используют для изготовления уксуса и ликеро-водочных изделий, а из косточек терна делают активированный уголь.

Терн отличается высокой зимостойкостью и нетребователен к условиям произрастания, способен расти в горах. Дает обильную корневую поросль, в дикой природе образует непроходимые заросли.

Терн выращивают на умеренно плодородной, хорошо дренированной, влажной, нейтральной почве на солнце или в полутени.

Размножают терн семенами, корневыми отпрысками, зелеными черенками и прививкой.

Семена высевают осенью или весной после стратификации. Терн лучше разместить по периметру участка в качестве живой изгороди. Расстояние между растениями при посадке 1–2 м. Посадка проводится так же, как у сливы.

Терн может расти и плодоносить практически без ухода, достаточно подкормить его один раз в 2–3 года, поливать при засухе и удалять весной поврежденные побеги. Болезнями и вредителями поражается редко.

Тернослив (Prunus insititia) — вид рода слива, семейства Розовых. Тернослив — это гибрид между терном и сливой, первые терносливы возникли естественным путем при совместном произрастании терна и одичавших растений сливы. По внешнему виду тернослива похожа на сливу домашнюю. В отличие от терна плоды крупнее, более сладкие (содержание сахаров до 12 %) и менее терпкие. Выращивают так же, как терн и сливу. Хорошо растёт в условиях Поволжья, в северных районах Европейской части России, на Скандинавском полуострове.

Терн и тернослив — отличные медоносы.

Научный консультант — Ирина Викторовна Курьянова, канд. с.-х. наук

Читать далее

13 Сентября

2022

Удобрение для молодого и плодоносящего сада

Любой сад требует правильного и своевременного ухода. Сегодня расскажем о потребностях деревьев молодого и плодоносящего сада в различных питательных веществах.

Без удобрений нельзя ожидать не только хороших урожаев плодов и ягод, но и нормального роста и долговечности растений.

Удобрения в магазине